La tierra de la sidra

De ser la bebida más importante en la Edad Media, pasó a tener que subvencionarse la plantación de manzanos para hacer sidra

Durante siglos, la bebida en el día a día fue la sidra y aunque en la actualidad se relacione más con las sidrerías, ese tipo de establecimientos surgió hace pocas décadas. En los caseríos vascos, la bebida hecha con las manzanas prensadas era la habitual para adultos y menores, ya que antiguamente el agua podía estar contaminada.

Había muchos caseríos que elaboraban su propia bebida, y es que se puede decir que eran los edificios los que se construían en torno al lagar.

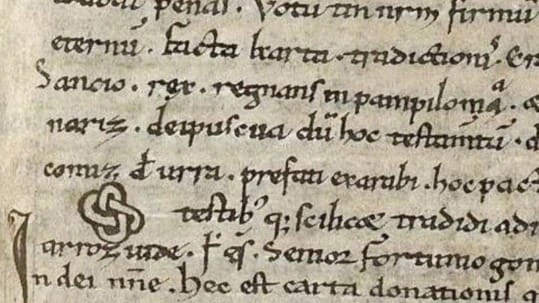

Debido a la importancia que tenía la sidra en la alimentación, en la Edad Media los manzanos eran árboles de gran valor. «Los primeros documentos que hablan de la importancia que tiene la sidra vienen del siglo XI. Hay un documento de una donación de tierras de Gipuzkoa que tenía manzanales del Rey Sancho III de Navarra al monasterio de Leyre», explica Gema Lopez, del centro de interpretación D’Elikatuz.

Tenían tanto valor que algunos municipios los incluyeron en las Ordenanzas Municipales en los siglos XII y XIII. «Por ejemplo, en el caso de Villafranca, lo que era Ordizia, se fijaba el precio de la sidra. En el caso de Segura, hay una ordenanza más concreta en la que se controla la cantidad de sidra que puede producir la gente del pueblo. La gente de Segura cuando se terminaba de consumir la sidra que habían producido ellos, entonces podían comprar de fuera, pero hasta entonces no», indica.

La legislación de la época «protegía mucho no solamente el manzano, si no el manzanal y todo» y, en este sentido, destaca un dato curioso: «en el Fuero de Bizkaia había incluso pena de muerte a la gente que entrara y talara los manzanos».

Pero otras familias, quienes no tenían ni caserío con lagar ni terrenos con manzanos, también consumían sidra en su día a día. Este podría ser el caso de villas amuralladas como las de Segura y Villafranca. Para estos casos existían las sidrerías, que poco o nada tenían que ver con los restaurantes que son actualmente, más que la bebida que ofrecían. «Era el lugar al que la gente se acercaba a consumir sidra».

Según cuenta López, en esta época la sidra se menciona como más del consumo de jóvenes, mientras el vino estaba más asociado a los mayores. «Cuando la gente estaba trabajando era una bebida que les daba más fuerza, la gente trabajaba y consumía. Pero cuando la gente estaba cansada de las tareas del campo por ejemplo, el vino era algo más reconstituyente, te daba un poco más de fuerza que la sidra», comenta.

Sidra era también la principal bebida de los barcos que partían para expediciones o para la pesca. Pero a partir de los siglos XVI y XVII, esta bebida comenzó a perder su importancia. ¿A qué fue debido? Gema López destaca varios momentos que hicieron que la sociedad dejara de lado los manzanos: la llegada del maíz, el aumento del intercambio comercial con otras provincias, el descenso de las expediciones marinas y, ya en el siglo XX, los conflictos bélicos.

Una vez abierta la ruta comercial con el continente americano, fueron muchas las plantas que trajeron y una de ellas fue el maíz. «Los primeros documentos hablan de marinos de Iparralde que habían traído de las Antillas. Al principio, igual que la patata, no les parecía que era para el consumo de personas, si no para los animales. Cuando se dieron cuenta que el maíz se podía cultivar, se conservaba bien, y que producía maíz y ayudaba al consumo de las familias, en muchos caseríos fueron quitando manzanos para plantar maíz», explica.

Además, mejoró el intercambio comercial con otras provincias y comenzaron a traer vino de La Rioja, Álava y Navarra. «La sidra era más complicada moverla. Por las propiedades que tiene, se les estropeaba más fácil que el vino», cuenta.

Aún así, subraya que «si la sidra hubiera tenido una importancia gigantesca no hubiera sido tan fácil quitarla». Por eso, en la decadencia influyó el aumento de conflictos bélicos que redujeron las expediciones marinas, porque «no eran tan seguras», y a esto se sumó que «los balleneros vascos perdieron en ese momento los derechos que tenían para pescar en Terranova, en Groenlandia y en Islandia». Unos barcos en los que la bebida principal era la sidra.

Todo ello hizo que en los caseríos cambiara un poco la actividad agrícola y el maíz comenzara a coger importancia. Tres siglos más tarde, llegó otro cambio importante para los manzanales. «Antes de la Guerra Civil se produjeron alrededor de 30 millones de litros de sidra» y, en la década de 1950, en Gipuzkoa, «prácticamente la única provincia en la que se mantuvo la producción de una manera con un poco más de fundamento», llegaron a 1.200.000 litros.

En esto influyó el comienzo de las plantaciones de pino, un material que se utilizaba para hacer papel, muebles… y que a los baserritarras «les resultaba más barato, con menos mano de obra, crecía rápido… y eso que antes de la Guerra Civil la Diputación subvencionaba el plantar manzanos», indica. «Por ejemplo en Ordizia, donde todavía había caseríos, en los caseríos Altamira, Upabi, Oianguren Txiki, Zabale… se subvencionó la plantación de manzanos, algunos silvestres, otros injertados… para poder mantener esa producción».

Si quieres recibir la revista Txantxangorri cada mes y leer los contenidos antes de que se publiquen online, puedes suscribirte aquí.

|

Si te ha gustado síguenos en X, Facebook e Instagram para seguir disfrutando de nuestros contenidos. Además, si quieres hacernos llegar alguna propuesta o informarnos de algún evento puedes escribirnos a txantxangorri@txantxangorri.info. |